Nooteboom e l’isola della poesia

Op het duinpad kwam ik mijn moeder tegen,

maar zij zag mij niet. Zij praatte tegen een andere

dame, en ik hoorde haar zeggen, iedereen

vindt mij hier aardig.

Dat zij echt was wist ik door het geluid

van het schelpengruis onder haar voeten.

Daarna zag ik ook mijn broer en mijn halfbroer

onderweg met hetzelfde verleden als het mijne,

chaos en onrust. De Noordzee had wilde koppen,

het strand was verlaten. Mijn broers warren doorzichtig.

Ik zag het pad door ze heen. Nu zou ik een schat willen vinden,

een aangespoelde walvistand, of goud,

waardoor alles weer goed kwam.

Sul sentiero fra le dune ho incontrato mia madre,

lei però non mi ha visto. Parlava con un’altra

signora e ho sentito che diceva: tutti

qui mi trovano simpatica.

Sapevo che era vera per il rumore

delle conchiglie sbriciolate sotto i suoi piedi.

Poi ho visitato anche mio fratello e il mio fratellastro

in cammino con il mio stesso passato,

caos e inquietudine. Il Mare del Nord schiumava selvaggio

la spiaggia era deserta. I miei fratelli erano trasparenti.

Attraverso di loro vedevo il sentiero. Vorrei trovare ora un tesoro,

un dente di narvalo portato a riva, o dell’oro,

e tutto tornerebbe a posto.

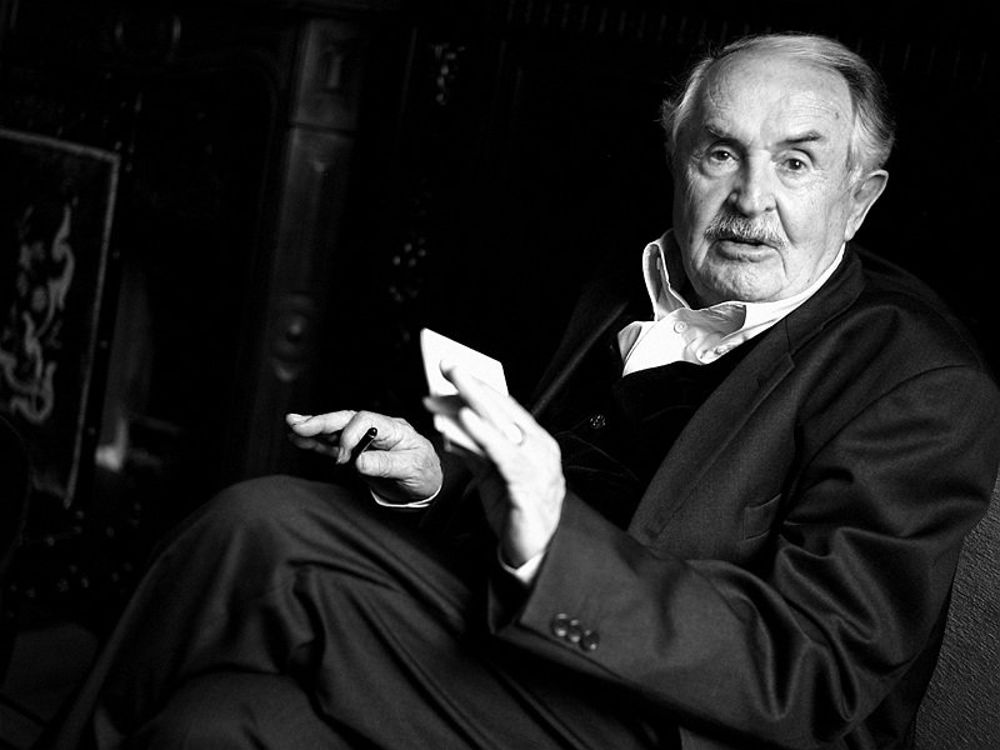

Al centro della vita e dell’opera di Cees Nooteboom, tra i maggiori scrittori in lingua neerlandese, vi è un’isola in cui memoria e letteratura, realtà e sogno, storia e fantasia si incontrano: si chiama Schiermonnikoog, isola (oog, termine antico e locale per designare l’isola di sabbia creata dalle maree del Mare del Nord) dei monaci (monniken) grigi (schier), ed esiste davvero: è la più piccola isola al largo della Frisia, 16 km x 4, con un suo piccolo borgo, omonimo, antiche case, ben restaurate, e un’ampia spiaggia che si affaccia sul suggestivo Waddenzee. Ma càpita che questa sia «un’isola che diventa un’altra (un’insula archetipica), e poi torna a essere se stessa» (scrive il poeta, nella nota a L’isola del monaco, trad. di Fulvio Ferrari, Einaudi, Torino 2019), per lasciarsi declinare con un altro nome; ed ecco Minorca, nelle Baleari, dove Nooteboom si reca di tanto in tanto a trascorrere parte dell’anno, nella sua casa non lontana dal mare, nascosta «in un punto protetto dell’isola, circondata com’è dai caratteristici muretti a secco in pietra», e guardata dai cactus, messi in fila, «emblema – osserva Alberto Fraccacreta in un’intervista allo scrittore («Avvenire», 17 novembre 2019) – di una resistenza umanistica contro le avversità del presente», e non privi ovviamente di un alone metafisico.

Se la prima isola ha visto nascere la raccolta di poesie dalla quale abbiamo tratto il testo sopra (affiancato dalla bella traduzione di Ferrari); nella seconda isola, non meno ricca di passato e fascino e bellezze naturali, il poeta vede realizzarsi quel «mare sempre intorno» (ancora con parole di Nooteboom) fatto di fari, traghetti, moli, che compongono la grammatica essenziale delle sue poesie, «un altro mondo» che è anche «un proprio mondo». Ma Mare del Nord e Mar Mediterraneo sono legati fra loro più di quanto non dica la storia dell’Europa: ce lo ricorda lo stesso poeta quando cita in una poesia l’ammophila arenaria, originaria delle aree mediterranee, nota per la sua capacità di trattenere la sabbia in dune stabili, portata a metà Ottocento sulla Schiermonnikoog, con l’obiettivo di fermare il fenomeno dell’erosione che stava cancellando l’isola dalla carta geografica.

Perché questo divagante preambolo per introdurre la poesia di Cees Nooteboom, che forse può essere più agevolmente legata alla sfera degli affetti familiari che agli appunti di un appassionato di geografia? Perché siamo davanti a uno scrittore che ha fatto del “viaggio” non tanto il tema (magari destinato, come tutti i temi, a saturazione e a superamento) della sua opera, quanto invece la dimensione morale ed esistenziale della sua scrittura, la quale si alimenta dei luoghi del mondo recependone le contraddizioni culturali e cogliendone la linfa poetica, e quindi si interroga sul senso di quella esperienza di spostamento-attraversamento che comporta il viaggio nel senso originario della parola, ovvero nel senso di una “viandanza” che, non essendo una “vacanza”, non può neanche essere valutata secondo i parametri di “rischio” stabiliti dal Ministero degli Esteri.

Viaggio nel senso, dunque, di dimensione dello spirito. Come spiega lo scrittore in un’intervista di Benedetta Marietti («la Repubblica», 4 novembre 2012): «A chi viaggia viene chiesto fino alla nausea se non sia in fuga da qualcosa. Ma è una domanda senza senso. Il punto è andare a conoscere luoghi e popoli diversi da noi, rimanendo noi stessi ma nello stesso tempo riuscendo a vivere una vita parallela. Si mantiene la propria vita ma ci si eclissa. È un buon modo per capire di più se stessi». Ed è una dimensione evidente sin dal romanzo d’esordio, Philip en de anderen (‘Filippo e gli altri’), uscito nel 1955, frutto di un viaggio in autostop in lungo e in largo per l’Europa che il giovane Nooteboom fece nel 1953, a 20 anni. Non sarà difficile intravedere, in questo romanzo, un’anticipazione della letteratura Beat; eppure a me pare di leggere il clima di un’epoca nuova, la quale, in diverse maniere e misure, decomprime la sua voglia di libertà dopo il secondo tragico conflitto mondiale (tanto per dire: proprio nel 1952 il giovane Che, in compagnia dell’amico Alberto Granado, gira l’America Latina, all’inizio in motocicletta, poi con mezzi di fortuna, e persino a piedi, lasciando le Notas de viaje), e getta i semi di una nuova letteratura che non guarda alle sempre più aggressive dinamiche editoriali del “mercato”, ma si cimenta con l’urgenza di una scrittura, che risiede nella sua tensione conoscitiva («Per scrivere – confessa Nooteboom – è necessaria una certa conoscenza del mondo. Per questo ho iniziato a viaggiare»), e si traduce in una ricca messe di reportage e in varie raccolte di versi, fino a Monniksoog. In questi versi, le suggestioni di diversi viaggi, tra isole vissute e immaginate, si fondono con quelle di una letteratura che si spinge al di là dei suoi perimetri formali, come dimostra la suddivisione de L’occhio del monaco in 33 poesie, tante quanti sono i canti di ogni cantica della Divina Commedia, modello di un viaggio ultraterreno che s’incide nella memoria di chiunque ami confrontarsi con la Verità della Via che sta percorrendo, leggendovi quel “cammino” che si chiama anche “vita”.

Forse quel «mezzo del cammin di nostra vita» in cui Dante incontra le tre fiere, prima di essere raccolto da Virgilio, si ripropone mutatis mutandis, in Nooteboom, in un «sentiero fra le dune» (duinpad) in cui il poeta incontra, si imbatte (kwam tegen) in sua madre? La madre che appartiene a un altro mondo, e però non vede il figlio (diversamente da Anticlea che vede Ulisse, nell’Ade, e piange), come se non fossero i morti qui, su quest’isola vera e insieme immaginaria, a essere invisibili, ma i vivi. E che la madre sia davvero (echt) lei, il poeta lo deduce dallo scricchiolio delle conchiglie frantumate sotto i piedi: una caratteristica fisica di questa isola che prepara l’attacco della terza strofa, con il Mare del Nord che schiuma selvaggiamente, quasi a sottolineare – così come avviene nel poema dantesco – l’impatto visionario del successivo incontro, con il fratello e il fratellastro, in cammino (onderweg) con lo stesso immateriale passato di «caos e inquietudine» (chaos en onrust), visibili ma trasparenti (doorzichtig), perché anche la trasparenza è un modo di essere, forse quello fondamentale dell’anima: sì che, conclude il poeta, «attraverso di loro vedevo il sentiero» (Ik zag het pad door ze heen). Pad, ‘sentiero’, che prima passava effettivamente fra le dune, ora invece, per inesorabile smaterializzazione, è un varco tra le anime. Al poeta non resta che agognare un indizio miracoloso sulla riva deserta, abbandonata (strand verlaten), affinché tutto possa tornare al suo posto (ed è significativo che, nell’originale, la poesia si chiuda con il verbo-chiave dell’incipit: kwam).

Nel volume, la poesia seguente ripartirà da un faro. Ma è più di un faro qualsiasi: il poeta lo cerca e lo trova, anzi vi passa una notte, insieme col guardiano che «fingeva di esistere ancora». Un fantasma, più che un Minosse dantesco, dal momento che non sta di guardia a niente se non di un ricordo che si dilegua nella rilettura di un paesaggio sopravvissuto alla sua fine. Chi sa che alla poesia di Nooteboom non accada un giorno quel che si suppone, a ragion veduta, possa accadere alla grande letteratura: «La scrittura stessa è un paradosso – spiega il poeta – perché qualsiasi invenzione dello scrittore per il lettore diventa realtà: le cose scritte sono reali. A El Toboso, proprio nel centro del paese, è possibile visitare la casa autentica di Dulcinea, vale a dire di un personaggio che non è mai esistito. Toccare con mano la cucina dove faceva da mangiare. A Verona ci sono frotte di giapponesi in pellegrinaggio davanti al balcone di Giulietta, come se lei avesse abitato veramente lì. Non si capisce più se si sta viaggiando in un’opera letteraria o nel mondo reale». Se non mancheranno mai i motivi per visitare da turisti le isole frisoni o Minorca, ora ne avremo altri per cercarvi quello che solo una poesia può dirci: che la bellezza di un luogo dipende molto dalla nostra capacità di immaginarla e sentirla, raccontandola, o – come fa Nooteboom in L’occhio del monaco – cogliendone la poesia.