Il “racconto” di Tonino Guerra

I mulóin abandunèd

E un dè bsògna ch’a vaga

in fònd a la spacadéura dla muntagna

a spicèm te fòs ch’e’ pórta l’aqua te Marèccia.

Bsògna ch’a mètta e’ nès

dróinta i mulóin abandunèd

indò che i carbunèr sal mèni niri

i spachèva al pagnòti chèldi

da magnè se furmai.

Alazò u i è al ródi férmi

e al murài si ciód infarinéd,

mo l’aria mòsa dal pavaiòti

la i avrà l’udòur de pèn

e dla vóita ch’ la n mór mai.

I mulini abbandonati

E un giorno bisogna che vada

in fondo alla fessura della montagna

a specchiarmi nel fosso che porta l’acqua al Marecchia.

Bisogna che metta il naso

dentro i mulini abbandonati

dove i carbonai con le mani nere

spaccavano le pagnotte calde

da mangiare col formaggio.

Laggiù ci sono le ruote ferme

e i muri coi chiodi infarinati,

ma l’aria mossa dalle farfalle

avrà l’odore del pane

e della vita che non muore mai.

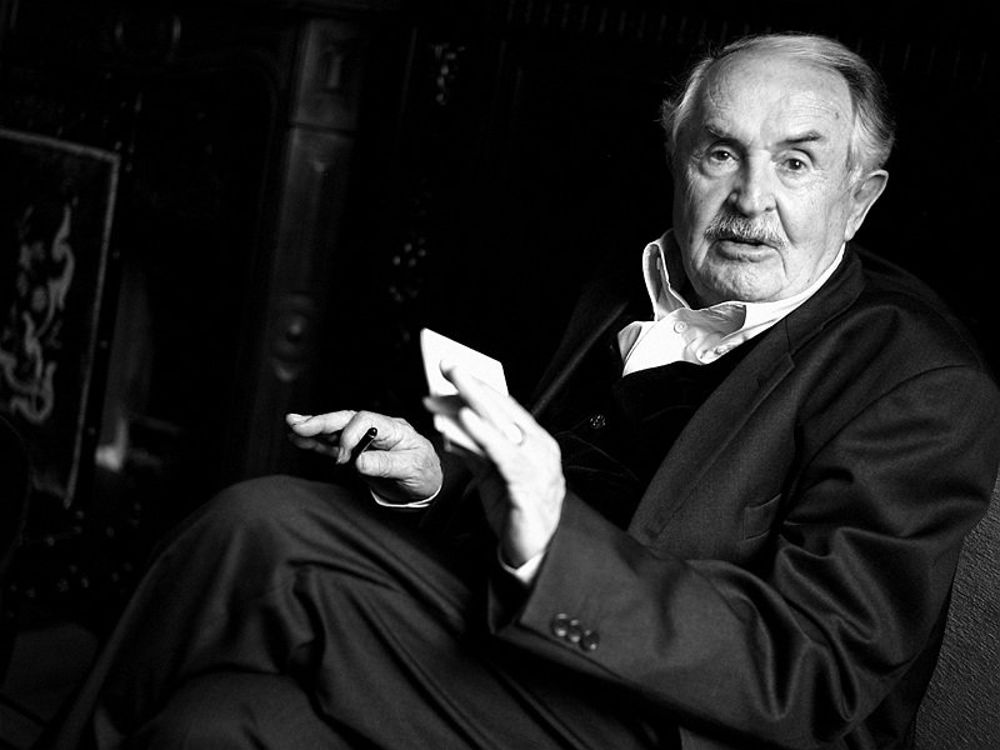

Uno dei poeti meno compresi del Novecento è, ancora per qualche oscura ragione, Tonino Guerra. Ora che è uscito il primo volume in due tomi de L’infanzia del mondo. Opere 1946-2012, che raccoglie l’opera poetica e narrativa, con la curatela e l’introduzione, ricca di spunti critici, di Luca Cesari (completata dalla “cronologia”, puntualmente curata da Rita Giannini), cui seguiranno, presso il medesimo editore Bompiani, altri volumi dell’opera dello scrittore (a cominciare dalle sceneggiature), è giusto immaginare che il poeta romagnolo troverà nuova attenzione presso gli studiosi. Un’attenzione che tornerà a riflettere anche sulla fortuna di cui gode Guerra, grazie alla sua collaborazione con grandi registi (e a una fin troppo citata pubblicità), presso il grande pubblico. Il compito della critica sarà rimettere insieme i vari pezzi – dalla letteratura al cinema all’arte figurativa e plastica alla politica – che fanno unica la figura di Guerra nel Novecento, e la sua statura di “poeta”, non solo perché egli tale a ragione si riteneva, come autore di versi, ma anche perché ormai da più parti viene ribadita la necessità di accedere all’accezione di “poeta” in un senso più vasto e direi anche più profondo: poeta come colui che conosce la parola con cui gli uomini sanno parlare di sé e raccontarsi, e nell’adoperarla sa che essa può essere scritta o orale, in versi o in prosa, letteraria in senso stretto o adattata a un’altra arte (come, appunto, il cinema). Se riusciamo a prescindere dal poeta come autore che firma solo raccolte di poesie, la dimensione di Guerra ci apparirà finalmente in tutta la sua forza e originalità.

La poesia cui il giovane autore de I scarabócc, nel 1946, approda, con l’avallo di Carlo Bo, è come una breccia nel grande impianto del mondo che, all’indomani del secondo tragico conflitto bellico, cambierà rapidamente pelle, accelerando la fine di quella civiltà contadina nella quale Guerra era cresciuto e in cui il termine “poeta” appariva come una onorificenza da assegnare a chi era in grado di alzarsi sopra la lingua stessa, recuperando il linguaggio della sua comunità. Da I scarabócc, passando per I bu, fino alle espressioni creative degli ultimi mesi di vita – che spaziano fra letteratura e arte: penso alle opere grafiche Angeli e farfalle, agli appelli alla bellezza riuniti in Progetti sospesi, alle memorie fermate in La casa dei mandorli, e la lista potrebbe proseguire – Guerra non cessa di andare alla ricerca di una poesia che sappia risvegliare nell’animo del lettore o spettatore un amore per la vita che la società contemporanea rischia di spegnere. Rispetto a quel che succede in una certa area del Novecento, viene da dire che Guerra sposta l’obiettivo delle avanguardie dallo scardinamento di quegli automatismi che segnano l’uso ideologico del linguaggio, non solo nel mondo delle comunicazioni e delle informazioni, ma anche in quello della letteratura, alla polemica contro il rischio di un’anestetizzazione della ricezione, e quindi dell’oblio della bellezza. Invece di puntare allo sconvolgimento della sintassi ordinaria delle emozioni, Guerra percorre una via più semplice in apparenza, ma anche più ardua, quella di raggiungere il cuore della poesia, che non risiede in una lingua di classe, elitaria, ipercolta, privilegiata, ma nella capacità di ogni uomo (in cui non pesa tanto il ruolo sociale quanto la sua autenticità naturale) di sentire la vita. Perciò, tra le parole-chiave dell’opera di Guerra sono perfettamente d’accordo nel ravvisare con Cesari il “racconto”, in cui si adombra il termine greco mythos, che in fondo finisce per designare, non una dimensione inattingibile, ultraterrena della parola, ma una affatto umana, in quanto appartiene a ciascuno di noi e nello stesso tempo a tutti, riuscendo insieme individuale e comunitaria. Rispetto al Novecento, secolo della “disappartenenza”, Guerra sembra risalire, come il salmone, la corrente in senso contrario, dal momento che si propone di trasformare il vissuto in un racconto nel quale una comunità si raccoglie riconoscendosi, sentendo di appartenere; e non importa che il racconto sia in dialetto o passi attraverso un film o si racchiuda nei dialoghi di un disegno animato, è importante, invece, che questo polimorfismo tecnico della poesia possa essere apprezzato nella sua contiguità di senso. Un percorso non privo di difficoltà in quanto incontra non solo le secche dello specialismo, per cui appare problematico usare la parola “poeta” per un autore che articola la sua opera in una libera e mai programmatica varietà di linguaggi artistici, ma anche la pigrizia dei canali di diffusione dell’arte che stentano a cogliere e a valorizzare, di volta in volta, un messaggio che si dispiega in una inesauribile metamorfosi creativa.

Partendo da queste considerazioni mi piace concludere soffermandomi sulla poesia di Guerra citata in epigrafe. Mi sembra di poterla leggere come un momento di raccoglimento del poeta sulla necessità della via intrapresa. Se da una parte l’uso del dialetto intima di superare la barriera posta fra il lettore e il poeta in nome di una lingua più “antica”, meno esposta al logoramento semantico che colpisce una lingua usata e abusata dal potere, d’altra parte il poeta ritrova l’immagine fondativa del suo racconto, la fonte originaria, in fondo alla fessura della montagna, dove nasce il Marecchia (elevato per sineddoche a simbolo del “luogo” natìo) da cui si diramano le innumerevoli vicende degli uomini: dall’umile disegno di un’umanità perduta (i carbonai che dividono il lavoro e il pane, le ruote ferme, i chiodi infarinati) scaturisce la visione di una vita che continua anche di là dall’effimera leggerezza (come quell’aria smossa da un volo di farfalla) che ci offre la natura.